口臭のお話

今日は口臭についてお話します。

自分では気づくのが難しい口臭。

原因は、起床時、空腹時などに強くなる生理的なものから、歯周病や舌の汚れ、消化不良や糖尿病など病的なものまでさまざまです。

口臭の原因は大きく分けて生理的な口臭と病的な口臭の2つがあります。

●生理的な口臭

起床時・空腹時・緊張時をはじめ、食べ物(ニンニクやニラ)やアルコール、タバコなど物理的な原因で起こります。

唾液には自浄作用があり、口内の細菌の増殖を抑えることで口臭を防いだり、虫歯、歯周病などを防ぐ働きなどがあります。

そのため、起床時・空腹時・緊張時などの唾液が減るときに口臭が発生します。

●病的な口臭

1つは、歯周病や進行した虫歯がある、食べカスが放置されている、舌の汚れ「舌苔(ぜったい)」があるという場合です。歯周病が原因であれば、歯科医院で治療を受けながら歯磨きをしっかり行って汚れを除去します。歯間ブラシやデンタルフロスを使うと、より効果的です。舌苔の除去も大切です。1日1回舌ブラシを使ってケアを行いましょう。

もう1つの原因は、消化不良や肝機能の低下、糖尿病、副鼻くう炎、扁桃(へんとう)炎などがある場合です。

消化不良の場合は、食べたものが胃や腸で停滞し、異常発酵することで腐ったような臭いの口臭が発生するのが特徴です。

肝機能低下では、毒素が分解されないためにアンモニア臭がし、糖尿病ではアセトン臭という甘酸っぱい臭いが特徴的です。

内臓など体に原因がある場合は、歯科医ではなく内科医の受診がおすすめです。

<口臭予防のためにできること>

まず1番は、歯磨きをきちんと行って臭いの原因になるプラークを確実に取り除くことが大事です。また歯周病や、虫歯などの治療を行います。

舌苔がついている人は、「舌ブラシ」を使って舌の清掃を行うとよいでしょう。ただし、舌はデリケートな部分なので必ず注意事項を守ってください。

唾液を出すマッサージで、口臭を予防することも有効です。起床時などには特に唾液が減少しているので、マッサージをすると効果的です。

●顎下腺マッサージ

あごの下に指を当てて、後方から前方に指を動かす(5回ぐらい)

正しい歯磨き方法

口臭の大部分は口の中に原因があり、その多くは舌苔と歯周病です。特に歯周病は磨き残しを20%以下に抑えると、悪化のリスクを下げられるといわれています。

歯ブラシだけでは磨き残しがあるため、デンタルフロスや歯間ブラシを組み合わせて使う必要があります。

適切なセルフケアを目指すためのポイント

●歯ブラシ

歯磨きは、磨きにくい場所から始めるのがお勧めです。

右利きであれば右側のほうが磨きにくいので、右の奥歯から順に磨いていきます。前歯に移るときは犬歯の辺りで手を返しますが、その辺りは磨き残すことが多いので、手を返したらもう一度少し奥に戻って磨きます。

●デンタルフロス

歯と歯の間を通すだけではなく、両側面をしっかりこすって汚れを落とします。また、歯と歯ぐきの溝に少し入れると、歯周ポケットのプラークが取れるほか、そこに空気を送り込むことになり、歯周病菌を減らす効果が期待できます。

●歯間ブラシ

歯間ブラシを使うときは、あごなどに指先をおいて支点にすると、ブラシがぶれないので安全に使用することができます。

歯ブラシを使った歯磨きは、毎食後、短時間でもよいので食べかすなどを取るために行い、歯間ブラシやデンタルフロスを併用した歯磨きは1日1回就寝前に行うとよいでしょう。

口臭が気になる方はお気軽にご相談ください。

適切な口腔ケアと定期検診できれいなお口を保ちましょう😊

虫歯治療の内容と回数について

患者様から「虫歯の治療に後何回かかりますか?」と言う質問を多く頂きます。虫歯の進行具合によっても内容や回数が異なりますが、今回は治療の内容や回数についてお伝えしたいと思います。

1.初期段階の虫歯の場合(CO)

歯の表面が白濁している状態で穴などは空いておらず痛みもなし

・治療内容

歯は削らずフッ素などを塗布して再石化を防ぐためにフッ素などを塗布。歯磨き指導や定期検診などでメンテナンスしていきます。

治療回数

1回で終了します。

2.エナメル質の虫歯の場合(C1)

歯の表面であるエナメル質に虫歯があり痛みを感じることはほとんどありません。

・治療内容

歯は削らず再石化を防ぐためにフッ素などを塗布します。または虫歯を除去してコンポジットレジンと呼ばれるプラスチックの歯科材料で直接盛って光照射で固めて治療していきます。削る量も少なく治療回数も少なくてすみます。

・治療回数

1回で終了します。

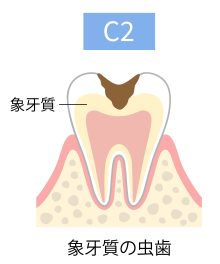

3. 歯の神経に近い虫歯 (C2)

象牙質といわれる歯の神経に近いところまで穴が空いていて冷たいものや甘いものがしみたりと痛みを伴う事が多いです。

・治療内容

麻酔をして歯を削り歯型をとって詰め物を作成します。技工士に作成を依頼して次回出来上がったものをつけていきます。

治療回数

2回から3回

すぐに型取りをすれば2回で終了しますが染みる症状がないか一旦様子をみる場合や、詰め物の作り直しなどあれば3回ほど回数がかかる場合もあります。

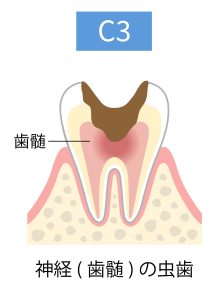

4.歯の神経まで達した虫歯(C3)

歯の神経まで虫歯が達しているため何もしなくてもしみたり、ズキズキとした痛みを感じます。

・治療内容

麻酔をして歯を削って虫歯に侵された歯の神経をとり除き歯の根の中を綺麗にしていきます。根管を綺麗にした後薬を詰めますが綺麗にするのに通常3回から4回ほどかかります。根管の形状や状況によってはそれ以上かかる場合もあります。根管はきれいになったら薬を詰め土台を立て被せ物の方をとって作成します。

治療回数

5回~10回ほどかかります。

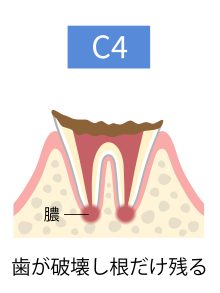

4.末期の虫歯 (C4)

歯の神経が死んでしまっているので痛みはない状態。歯の根だけが残っていたり、歯の根が割れている。虫歯が歯の根に達し、歯が大きく破壊されている場合、抜歯が必要になることがあります。その後、インプラント、ブリッジ、または義歯(入れ歯)による補綴が行われます。

・治療内容

多くの場合歯を残すことが難しく歯を抜くことになります。

治療回数

1回(抜歯のみ)

抜歯後その部分をインプラントにするのかブリッジにするのか入れ歯にするのかなど追加の治療が必要となりますのでさらに多くの回数がかかってきます。

初期虫歯なら1回で済む治療も虫歯が大きくなればなるほど治療回数も多くなり費用も高くなります。痛みが出る段階はかなり虫歯が進行している状態です。痛みが出る前に定期的に歯のメンテナンスを行う予防歯科が重要となります。治療が終了しても3,4ヶ月に一度の検診をお勧めしています。保険内で受診可能ですので是非お気軽にご相談ください。

フロスと歯間ブラシの大切さ!🦷

みなさんは1日に何回歯みがきをしますか?

その時にフロスや歯間ブラシを使っていますか?今日はこの2つの重要性についてお伝えしたいと思います。

まず初めにフロスや歯間ブラシはとても大切です!!!

使用していない方は汚れが全然取り切れていないので細菌が残っていることが原因で虫歯や口臭の元になっています。

皆さんが毎日の歯ブラシでとっている汚れは歯垢=デンタルプラークというものです。

これは食べカスではなく細菌のかたまりです!最も恐ろしいのが、歯垢1㎎には1憶以上の細菌がいます!!

歯垢が残りやすいところは大体決まっています。歯と歯の間・歯と歯茎の境目・奥歯の噛むところ・歯並びの関係で歯と歯が重なっているところは特に気をつけましょう!つまりほぼ全部なので歯ブラシだけではダメだということです。

磨き残しが多い奥歯や歯と歯の間の虫歯で来院される患者さんも少なくありません。

歯ブラシだけで歯垢を除去した場合約58%しか除去できていないというデータがあります。そして+αでフロスを使用すると1.5倍の約86%の除去率UP、更に歯間ブラシも使用すると約95%まで除去率をあげることができます。

虫歯や歯周病になってからではもう手遅れなので歯にとっては早め早めの予防がとても大切です。当院では正しい歯の磨き方についてもご相談可能ですのでお気軽にお問合せ下さい!

これから先もご自身の歯でおいしいご飯を食べるためにも毎日の歯ブラシを頑張りましょう!

キシリトールをうまく活用しましょう🦷

キシリトールとは?

キシリトールはシラカバやトウモロコシの芯などから採れるキシラン・ヘミセルロースという物質を原料にした甘味料です

◎キシリトールの甘さは砂糖とほとんど変わりません

◎口の中に入れるとすぐに溶け、多くの熱を吸収するので、ひんやりとしたさわやかな甘さが広がります

虫歯菌を弱らせ、歯を守ります!

虫歯菌は砂糖により虫歯のの原因となる酸を作りますが、キシリトールでは酸を作れません

さらにキシリトールにより虫歯菌の活動が弱まり、砂糖などの糖からも酸を作ることができなくなります

キシリトールを口の中に入れると、唾液がたくさん出て歯の表面を中和し、歯を酸から守ります

キシリトールを上手にとろう!🤩🦷

食事をする→キシリトールをとる→しっかり歯磨き

キシリトールの効果で、歯垢がはがれやすくなる👌

~歯の生え始めから、生えかわりが始まるまで~

~歯の生え始めから、生えかわりが始まるまで~

●6~7ヶ月頃から歯が生えてきます

乳歯は、生後6~7ヶ月になると下の前歯から生え始めます。歯が生えてくる時期は個人差が大きいので、何ヶ月か早くても遅くても、あまり気にしなくて大丈夫です。

●1歳半頃

乳歯の奥歯が生え始めます。この頃から、食べ物をかみ砕いてつぶすことができるようになってきます。

☆1日1回の歯みがきの習慣をつけましょう。

●2歳頃

乳歯の犬歯が生えてきます。この頃から、野菜や肉などを前歯でかみ切る能力が高まります。

☆仕上げ磨きを嫌がる場合は、ポイントを絞って短時間で磨きましょう。

●3歳頃

乳歯の最後の歯が生えてきて、だいたい3歳頃までには20本の乳歯がすべて生えそろいます。

☆歯みがきの大切さを教え、お子さんが進んで歯みがきができるようにしましょう。

●6歳頃

乳歯から永久歯へ歯の生えかわりが始まります。あごや身長の成長に合わせて、6~12歳頃の間に永久歯に生えかわります。

☆生えてきたばかりの奥歯は、歯ブラシが届きにくく汚れがたまりやすいので、とくにていねいに歯みがきをするようにしましょう。

~歯がぜんぜん生えてこない!?~

●「乳歯萌出遅延」

個人差はあるものの、ごくまれに「乳歯萌出遅延(にゅうしほうしゅつちえん)」と呼ばれる疾患で、1歳を過ぎても歯が1本も生えてこない場合があります。原因としては、低体重児・早産などによって赤ちゃんの身体が未発達であることや、薬の副作用での歯肉の増大、先天性疾患によるものがあります。

「乳歯萌出遅延」が見られても、3歳頃までには乳歯が生え揃うケースが多いため、しばらくは経過観察が必要でしょう。

● 「癒合歯」

普通は1本ずつで生えるはずの乳歯が、「癒合歯(2本くっついて生えてしまっている状態の歯)」だった場合は、なかなか生えてこないということがあります。

この「癒合歯」は、生活していく上で問題がなければ治療の必要はありませんが、2本の歯がくっついている箇所の歯磨きがしにくく、虫歯になりやすかったりします。

「癒合歯」である乳歯が抜けたあと、永久歯が2本分作られていないことから、生えてくる永久歯が足りない場合があります。

●「先天性欠如」

通常であれば永久歯は、ぜんぶで28本(親知らずを除く)ありますが、その永久歯がまったく生えてこない症状を「先天性欠如(せんてんせいけつじょ)」と言います。

歯茎の中で永久歯が育てば、乳歯は自然と抜け落ちますが、この場合は永久歯が育っていないため、大人になっても乳歯のまま、ということになってしまいます。しかし、乳歯は永久歯に比べて根が浅く虫歯になりやすいため、生涯その歯を使い続けることは難しいでしょう。

歯肉炎の症状はありませんか?

歯磨きをしている時血がが出てきたことはありませんか?

鏡をよく見ると歯茎が赤くなっていたり、ぷくぷく丸くなっているところはありませんか?

これが歯茎の病気『歯肉炎』です。

日本人の場合、10~20代前半で既に60%の人が歯肉炎にかかかっていると言われています。

歯肉炎は、歯周病と呼ばれる歯ぐきの病気の初期段階です。歯周病は、はじめは強い痛みはなくゆっくり進行しますが、歯肉炎の状態で歯みがきや食生活を改善せずに放置しておくと、やがて歯を支えている組織が破壊され、将来歯がグラグラになり抜けてしまいます。今のうちから歯周病予防をはじめましょう!

どうして歯周炎になったのか?自分の生活を振り返ってみましょう!

□歯みがきはしてるけど、きれいになっているか自信がない。

□甘いものが大好きでおやつなどの間食が多い。

□ジュースや炭酸飲料・スポーツドリンクを毎日飲んでいる。

□正しい歯みがきの仕方が分からない。

□気づくと口で息をしている。(鼻で息ができていない)

当てはまるものはありましたか?

歯みがきできちんと汚れが取れていないと、お口の中ではプラーク(歯垢)と呼ばれる細菌の塊が、食べかすや甘い飲み物をエサに繁殖します。

そして、その細菌により歯ぐきが歯肉炎になり、出血したり赤くなったりしてしまうのです。

まずは歯みかき&食生活を見直しましょう

・歯肉炎は、早く治療を始めれば早く治すことができます。

・歯医者さんで上手な歯磨きの方法を習ってみましょう。

・歯磨きだけでなく食生活も大切です。好き嫌いなくバランスよく食べましょう。また、おやつはダラダラ食べず、時間と量を決めて食べましょう。

・塾、部活等で生活が乱れたり、受験などのストレスも影響します。生活のリズムを整え、睡眠も十分取るようにしましょう。

🌻ひまわり歯科クリニック🌻

歯科のレントゲンについて

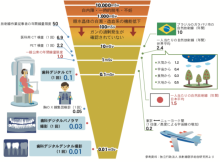

放射線による被ばく線量をご心配の患者様へ

歯科のレントゲン撮影は安心・安全です

歯医者さんで撮影するレントゲン(X線)の放射線量は、

人工放射線 身のまわりの放射線量(単位:ミリシーベルト) 自然放射線

◆なぜレントゲンを撮るの?

歯科の病気は、

◆シーベルトとベクレルの違いは?

シーベルト(SV)は、

ベクレル(Ba)は、物質が出す放射線量を表します。

1ミリシーベルト(msV)=1シーベルト(SV)

◆レントゲン撮影で放射性物質は出ないの?

歯科のレントゲン撮影に使われる「X(エックス)線」は人工的

作られた放射線ですが、放射能を出す「放射性物質」

◆妊婦さん(胎児)への影響は?

日本産科婦人科学会によると、妊婦さん(胎児)

レントゲンの被ばく線量について不安や疑問のある方は、

歯が痛い!

急に歯が痛くなり歯科医院に来院される方は多くいらっしゃいます。痛みの原因は多くありますが、痛みの原因や症状、医院での治療法についていくつかお伝えしたいと思います。

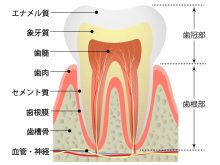

「象牙質」の痛みについて

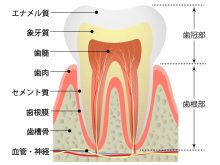

歯はいくつもの層になっており、私たちの表面に見えているのは「エナメル質」という部分になります。エナメル質には神経が通っていないので痛みを感じません。

エナメル質の内側にあるのが「象牙質」になります。象牙質には神経につながる管が通っているので痛みを生じるケースがあります。

主な原因

1. 虫歯

虫歯が進行すると、エナメル質が破壊されて象牙質が露出し、痛みを感じるようになります。

2. 歯の摩耗

歯ぎしりや強いブラッシングなどでエナメル質が削れ、象牙質が露出することで痛みが生じます。

3. 歯肉の退縮

加齢や歯周病により歯肉が下がり、歯根が露出することで象牙質が刺激されやすくなり、痛みを感じることがあります。

4. 知覚過敏

冷たい飲み物や食べ物で象牙質が刺激されて痛みを感じることがあります。

症状について

何もしていない時に痛みは感じませんが歯みがきや冷たい飲食物、甘いもの、風などの刺激を受けたときに痛みを感じます。

治療法について

知覚過敏の治療法としては知覚過敏用のお薬を塗ります。また虫歯や象牙質の露出が多い場合はレジン(樹脂)を使用して覆う治療を行います。

「歯髄」の痛みについて

象牙質のさらにその内側にあるのが歯の神経「歯髄」になります。虫歯が進行すればするほど歯髄に及んでいき、耐えがたい痛みを感じるようになります。

歯髄の痛みは、歯の中心部にある歯髄(しずい)が刺激されることで生じる痛みです。歯髄には血管や神経が豊富に含まれており、非常に敏感です。

主な原因

1. 虫歯

虫歯が進行してエナメル質と象牙質を越え、歯髄まで達すると、細菌が歯髄を感染させて炎症を引き起こし、激しい痛みを感じます。

2. 歯の外傷

転倒や事故などで歯が損傷した場合、歯髄がダメージを受けることがあります。

3. 治療の炎症

深い虫歯治療や大規模な歯科処置の後、歯髄が一時的に炎症を起こすことがあります。

4. 歯周病

進行した歯周病により歯周組織が破壊されると、歯髄にも影響を及ぼし、痛みが生じることがあります。

5. 歯根破折

歯が割れたりひびが入ったりすると、歯髄に刺激が及び、痛みを感じます。

症状について

歯髄炎が進行すると、持続的な鋭い痛みが発生することがあります。噛むと痛みがあったり温かいものに対して痛みを感じるといった症状があったり、炎症がひどくなると、歯茎が腫れたり、膿が出ることがあります。

治療方法について

1. 虫歯治療

虫歯が原因の場合は、虫歯を取り除きます。虫歯が大きいとレジンでは対応できないため詰め物やクラウンで修復します。

2. 根管治療

歯髄炎が進行している場合、歯髄を取り除き、根管内を清掃・消毒し、封鎖する治療を行います。治療が完了するまで数回かかります。その後土台を立てクラウンというかぶせ物で修復します。

3. 抗生物質の投与

感染が広がっている場合は、抗生物質を使用して炎症を抑えます。

5. 抜歯

歯が割れている、深刻に損傷して修復不能といった場合は、抜歯が必要になることもあります。

神経がない歯の痛みについて

歯の周りには、歯を支える歯周組織があります。歯の神経は取っていても、歯周組織には微細な神経が存在します。歯自体には問題がなくても、歯周組織に炎症が広がると、歯の周りに痛みを覚える様になります。

主な原因

1. 被せ物と歯の間に隙間がある

神経を取って、被せ物(クラウン)を入れることが多いですが、その被せと歯の間に段差があり、きれいに合っていないと痛みを感じることがあります。

2.噛み合わせが強い

神経がない歯でも、他の歯よりも噛み合わせが強く当たることで歯根膜や歯槽骨が痛みを感じることがあります。

3.根管治療で完全に細菌が取り除けなかった

歯の根っこが曲がっている、細かく枝分かれしているなどの場合、根管治療の器具がうまく届かず、神経のカスや細菌が根っこの中に残ってしまうケースがあります。根っこの外まで炎症が広がると、神経がない歯でも痛みを感じたり、噛んで痛いなどの症状が現れます。

4. 歯が割れている

根っこの治療をするほどの虫歯があった歯は、残っている歯は少なかったり、薄かったりします。そこに歯ぎしりや食いしばりなどの力が加わると、噛む力によって割れることがあります。神経がないため、少しのヒビくらいなら症状は出ませんが、大きく亀裂が入ると、歯自体は痛みがなくても、そこから細菌が侵入し、歯周組織に強い炎症をおよぼし、痛みの原因になります。

症状について

ズキズキした傷みを感じる。噛むと痛いなどの症状が出て、歯が原因だと錯覚してしまいます。

治療方法について

被せ物が合わない場合は再作成をしたり、噛み合わせが強い場合は噛み合わせの調整をします。根管治療が原因ならもう一度根管治療を、歯が割れている場合は抜歯にとなる可能性があります。

終わりに

痛みの原因は多くあり、上記以外にも、歯周病、親知らずが原因の痛みなど痛みの原因は様々です。

予防としては糖分を控えバランスの取れた食事をとることや毎日の正しいブラッシングとフロスの使用などの適切な口腔ケアが必要です。また早期に問題を発見し痛みが出る前に、定期的に歯科医を受診しましょう。3.4か月に一度口腔内のクリーニングを兼ねた定期検診をお勧め致します。

キシリトールについて🦷

キシリトールとは?

シラカバやトウモロコシの芯などから採れるキシラン・へミセルロスという物質を原料にした甘味料です。

虫歯菌を弱らせ、歯を守る!

✔虫歯菌は砂糖により虫歯の原因となる酸を作りますが、キシリトールでは酸をつく連ません。

さらにキシリトールにより虫歯菌の活動が弱まり、砂糖などの糖からも作ることが出来なくなります。

✔キシリトールを口の中に入れると、唾液がたくさん出て歯の表面を中和し、歯を酸から守ります。

キシリトールを上手に摂取しよう!

食事をする

↓

食事の後すぐに、キシリトール入りのガムまたはタブレットを5分間口の中にいれておく

↓

しっかり歯みがき(キシリトールの効果で歯垢がはがれやすくなる)

是非毎日の口腔ケアにプラスしてみて下さい🦷🤍✨

BioGaia【バイオガイア】について

虫歯になりやすい、口臭が気になる、お口の不快感、便秘や下痢が続いていて悩んでいる方はいませんか?それは体の中の菌のバランスがくずれているせいかもしれません!ヒト母乳由来の善玉菌をとることで体質改善してみませんか?

バクテリアセラピーとは・・・・

ヨーロッパで新しく誕生した予防医学で優れた善玉菌を摂取することにより体の中にいる菌のバランスを変え体質を変えていく細菌療法のことをいいます。世界63か国と地域の医療機関に導入されています。

もともとヒトの体に住んでいる善玉菌を摂取していただきますので副作用などのない体に優しい治療法です。通常の歯科治療やメンテナンスに加えて善玉菌(L.ロイテリ菌)を摂取していただくだけでお口や体全体が健康になっていきます。

※L.ロイテリ菌とは・・・ヒトの母乳・口腔由来の乳酸菌です。天然の抗菌物質を産生すると同時にヒト免疫システムの調整を行いながらさまざまな疾患の予防・治療に働きかけます。

★L.ロイテリ菌を続けて摂取するとさまざまなメリットがあります★

①虫歯の原因菌を減らす

→2週間連続摂取することで虫歯の原因菌が約80%減少!

②歯周病の原因菌を減らす

→歯科医院での専門的なケアと組み合わせで効果は倍増!歯周病菌が約90%減少

③口臭を減らす

→1週間連続摂取することで起床時のお口の不快感(ベタベタ感など)の軽減や口臭が気にならなくなったと実感される方もいらっしゃいます。

④胃のピロリ菌を減らす

→30日摂取後、胃炎の症状が軽減!約60%はピロリ菌が消滅した方もいらっしゃいます。

⑤アレルギー症状の軽減

→アトピー性皮膚炎の湿疹の表面積、かゆみ、花粉症の症状が軽減!1年で約57%湿疹面積が減少しました。

このようにお口の中だけではなく体全体に良い影響がもたらすのがL.ロイテリ菌です!

当院では1箱30粒入りで3000円で販売しております!味はミント味でお子さまが食べやすいようにストロベリー味もご用意しております!お気軽にお問合せ下さい!